|

ホームページへ戻る 前のページへ戻る

あつまれ!都民仲間

『市民活動のためのワークショップ』

生の舞台を親子一緒に 楽しみながら 地域のコミュニケーション 活動を推進

|

| 子供には子供らしい時間を体験させたい かつて子供は、「学校から帰るとランドセルを放り投げるようにして遊びに出かけて、日暮れになるまで家には戻らなかったものだ」と多くの大人たちは言う。缶けり、なわとび、石けり、野球、あるいは、様々な「ごっこ遊び」、更に、野原を自由に駈け回ったり、自転車の遠乗りをしたり…。 お母さんは子供たちの背中に「早く帰って宿題をしなさい」といいながら送り出した。しかし、子供たちはいったん外の自分たちの世界に入ってしまうと、夢中になって遊んでしまった。家に帰る時間はいつも夕食ギリギリ、お風呂とごはんを済ませる頃、遊び疲れてくたくたになった子供たちは宿題もそこそこにウトウトし始める。「また宿題をやっていないでしょ!」というお母さんのお小言を頭の隅で聞きながら吸い込まれるように眠りについた子供たちは翌朝、宿題をやらなかった後悔を夢うつつに感じながら目を覚ました。…そんな日々を繰り返しながら少しずつ子供たちは成長して大人に近づいていった。昔は、とは言ってもほんの四半世紀位前までは、子供と大人の世界には明確な線引があって、子供は子供同士で自分たちの世界を造り上げていた。大人たちは何かの折りや子供たちだけでは解決ができない問題が生じた時には、手を貸したりアドバイスをしたりしながらも、適度な距離をおいて子供たちと接していた。 子供たちの世界には地域ごとにそれなりの仲間やグループがあって、その中には“ガキ大将”がいた。仲間やグループ内では、それぞれに遊びや付き合いのルールが決められていたので、ガキ大将以下のみんなは、多少の不平不満はありながらも遊ぶ楽しみには勝てない。勉強や宿題など子供なりの悩みはあってもとりあえずは目の前の遊びが大事! つまり、子供たちはかつて「子供でいられる時間」を精一杯堪能していたのだった。 今、そんな風に子供たちが子供らしくいられる時間は少なくなり、彼らを取り巻く環境はますます「理想」とはかけ離れたものになってきている。新聞、テレビなどのマスコミでは日々、少年にかかわる事件や犯罪を報道していて、ワイドショーでは格好のネタとして、様々な専門家やコメンテーターたちがその原因や解決策を熱く論議している。しかし、いくら理想論や原則論を述べても問題は良い方向に向かうわけではない。子供たちを取り巻く状況を変えていくためには具体的な何かを始めなければならないからだ。「ねりま西子ども劇場」は、子供たちが、子供時代を、子供の時間として過ごせるように!をコンセプトに活発な活動を展開している会員制の親子の会である。 |

|

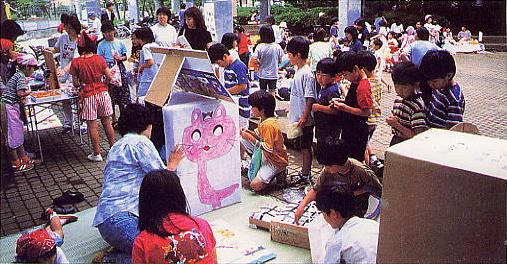

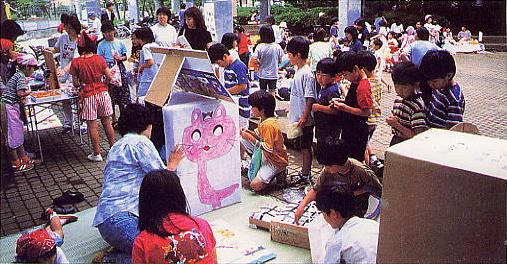

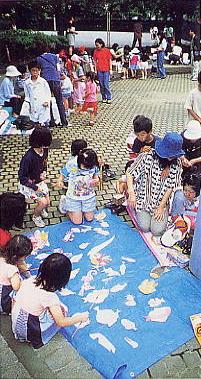

| 子供たちに「競争!」をさせたくない 「ねりま西子ども劇場」では、年に5回ほど、生の舞台を親子で楽しむことを会の活動の基本にしながら、キャンプ、バザー、げきじょうまつり、地域での四季折々のミニイベントなどもたびたび主催・開催している。今年も4月にムーミン谷へのハイキング、5月はお店屋さんごっこ、6月はバザー。夏休みに入る7月には科学あそびと子どもキャンプ、8月にはドラマチックキャンプ。9月はげきじょうまつり、10月にはハロウィン、11月は大人のためのコンサート、12月にはちびっ子サンタなど盛り沢山の活動内容だ。 「保育園、幼稚園、学校のお友達だけでなく、年齢の違うたくさんの仲間の中で子供たちの遊びや体験がより豊かに広がるように、親同士も積極的に参加して子供たちの自主性を引き出すことができるよう知恵を出しあいバックアップしたい。」とお母さんたち。 会員資格は4歳から、会員数は現在約700人という大きなグループだ。会では、3歳以下の小さな子供を抱えたお母さんでも積極的に参加できるようにと舞台鑑賞などのある日は保育サービスも実施している。「ねりま西子ども劇場」の地域でのイベント活動を見ていると、最近懸念されている少子化という現実が嘘のようなにぎやかさである。 「子供は大人の作り出した価値観の枠にはめられていて、いつでも競争、そしてその中で勝ち抜くことこそが価値あることと無意識のうちにインプットされていますから、そこから解放してあげたいと思っています。ですからゲームなどでもできるだけ勝ち負けという結果を持ち込まないようにしています。ここで過ごす時間を通して、みんなで仲良く力を貸し合うことで実現できることはいっぱいあるし、それが人間にとっていちばん大事なことだということを実感してほしいんです」とお母さんたちは口を揃えていう。 |

|

|

|

|

||

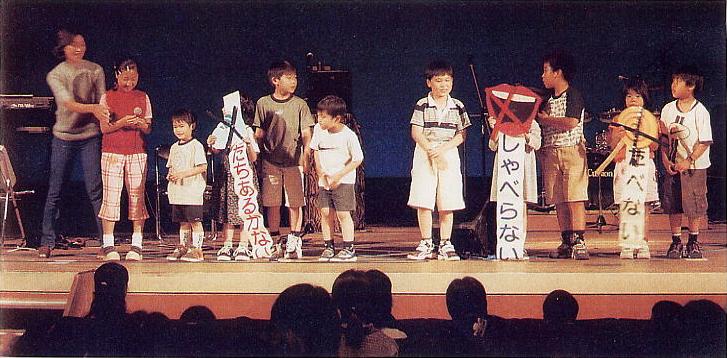

| 舞台を見たあとの感想を話し合う 親子で鑑賞する舞台作品は、会員一人ひとりが持ち寄ってきた情報や評価をもとに話合いで決定。作品は幼児向き、低学年向き、高学年向きがあり、年令に合った作品を見ることができるように、人形劇、コンサート、演劇、オペラ、古典芸能、ミュージカル、サーカス、パフォーマンスなど、様々なジャンルから選択していく。 どの作品がどのように子供にとって見せる価値があるのか?そんな話合いを通して親同士も社会の現実や問題点に関心を重ねながら、自分の考えや希望を率直に表現していく。意見を交換しながら身近な問題の解決策をも同時進行で話し合っていくことができる。こうした真剣な交流も、この会に参加したことの大きな意義だとメンバーのお母さんはいう。作品の選択は子供たちへの大人からのメッセージでもあるからだ。なぜ、この作品を見せたい、見てもらいたいと思ったのかといった話も親子の会話のきっかけになる。また、鑑賞後も親子で話合いの場を持つすばらしい機会になる。作品が表現しようとしていること、それを見てどのような感想をもったのか?ワクワク、ドキドキの体験をしながら子供たちは心の中に何を育んでいくのか。親としては知っておきたい。さらに、「生の舞台を見ることで、演技する役者が表現することとそれを受け取り、理解することを通して、人の立場を理解する想像力を育むことにもつなげられたら」と望んでいる。 |

|

| 表現することの楽しさを伝えたい 的確な表現をすること、それは自分が自分らしく生きることにもつながる。 子供たちはみな、それぞれに自分を表現する方法を持っている。しかし、うまく人に伝えられないこともある。どうしたらいいのか?そんなとき、ほんの少しのサポートやアドバイスで、吹っ切れたようにスムーズな表現ができるようになることがある。 表現したいと思うことを的確に表現できることで、子供は自分では気付かなかった自分自身を発見することもある。自分が人に伝えたいと思うことを的確に表現する手段を得ることは子供にとって重要だ。「ねりま西子ども劇場」では、様々な表現の方法を子供たちに体感させるため表現活動をバックアップしている。 これは、会の連合体でもある東京都子ども劇場・おやこ劇場協議会が10周年記念行事の一貫として行なう「東京ルンルン」の中の活動のひとつだ。この10周年記念行事では、他にも記念講演やコンサートなど様々なイベントが用意されている。 「ねりま西子ども劇場」のお母さんたちは、「これからも親子で生の舞台を楽しみながら、しなやかな感性を育てていきたい。自主活動を通してたくさんの友達を作り、自主性や創造力をより豊かに育てたい。仲間が困ったときは手をつなぎ助け合いたい!」という。子供たちが子供らしい時間と時代を過ごせることができるよう、会のお母さんや子供たちの元気な活動にこれからもエールを送りたい。 |

|

|

|

|

||

| ■ねりま西子ども劇場 今後の活動予定 随時舞台芸術鑑賞会を開催 |

ホームページへ戻る 前のページへ戻る