永井さんは子供の頃、医者になりたいと考えていた。

子供らしいまっすぐな正義感からか、病に苦しむ人を何とかして助けてあげたいという思いが人一倍強く、大人になったら「医者になってたくさんの人の病気を治してあげたい」と、子供なりに将来の夢を実現するための計画をあれこれ考えていた。弱い立場の人への共感や同情心を持った、感受性の強い子供だったようだ。

かなり教育熱心だったという両親は、子供の早期教育に関心が高く、永井さんは子供の頃から英語や日舞をはじめ、様々な習い事を体験した。この体験が彼女の中に、さらに豊かな感受性と感性や行動力、さらに「好奇心」を育てたのだった。

10才になる頃、永井さんは初めて聴いたベートーベンに「ショック!」というくらいの強い衝撃を受けた。これが西洋音楽との運命的な出会いだった。その感動はたちまち少女の心をとらえ、どうしてもクラシックを学びたいという熱い思いが心の中で日々増大していった。やがて、両親を説得して、ピアノ、ソルフェージュ、声楽のレッスンを始めた。それからというものは、「10代の頃は音楽漬け!夢にも♪♪がでてきた」というくらい、音楽を聴いて、音楽を書いて、歌って、という日々だった。

音楽科のある名門公立高校へ進み、ピアノ、ヴァイオリン、その他etc.と様々な楽器に触れるとともに「おたまじゃくしとにらめっこ」の毎日を送った。在学中は、NHK毎日音楽コンクール東海大会高校の部・声楽部門第一位をはじめ、数々の賞を受賞。大学は希望どおり東京藝術大学音楽学部へ。

周囲の誰もがその類い稀な才能を認め、将来は音楽の世界で生きていくに違いないと想像していた。しかし、永井さんは「芸大にいくことは『青春時代の最大の遊び』だった。プレイヤーになろうと真剣に考えたことはなかった」と当時を振り返る。

永井さんは、学生時代を練馬区石神井公園近くの芸大寮で過ごした。この寮での体験が、後に「ソムリエへの道を歩むきっかけになったかも?」と永井さんは言う。現在と違って、当時の学生はみんなそれほど経済的に豊かではなかったので、まわりの仲間はいつもお腹を空かしていた。

幸い、寮の庭は、銀杏、土筆は採り放題。ミント、バジルといったハーブ、野草らしきものをはじめ、食材になりそうなものは豊富だった。中には怪しいものもあったが、そこはアーティストのイマジネーションで、見様によっては結構ご馳走に見えないこともなかった。芸大寮の庭にはホワイトアスパラが生えていたという「実話」もあったくらいだ。ここで永井さんは音楽の才能とともに料理の腕も磨いた。いつしか「永井の料理はウマイ!」という噂は芸大中に広まり、彼女は芸大寮の”名シェフ“となったのだ。自分の五感に触れてくるものは何でも興味を持って楽しんでしまう。永井さんならではの「多面体な好奇心」+行動力は彼女の輝きの源泉かも知れない。

永井さんは当時、マニアックな人気のあった「世界の料理ショー」というTV番組が大好きで、この番組から料理の楽しさとエンタテインメント性に魅せられた。おいしいものをよりおいしく食べるための演出や会話による楽しい雰囲気づくり、感動や驚きの与え方といった、これまで知らなかったプロフェッショナルの世界をこの番組から教えられた。

芸大生としてのおもしろさを存分に味わい尽くした永井さんは、卒業後、銀座の伊東屋に就職、ここでも5年あまり仕事を楽しみ、銀座というロケーションを堪能した。銀座はおいしいものに事欠かない。食べ物屋から食材、ワインの店etc.…。毎日は刺激的で、味覚をはじめとした五感を磨くには最高の街だった。

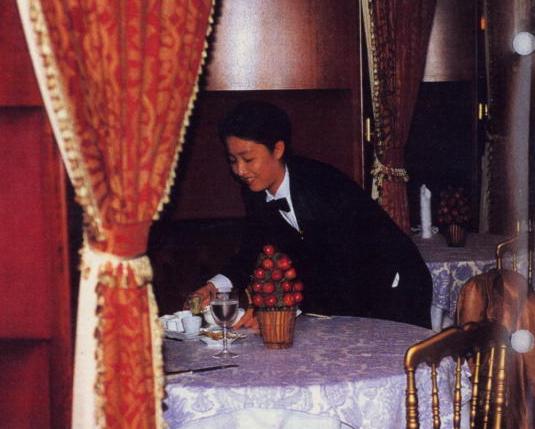

永井さんはその後、レストランに勤務。本格的にソムリエへの道を歩き始めた。修業中に、第5回ソムリエ・ポートワインコンクール優勝。ポメリー・スカラシップ第1回、第2回、第4回ファイナリスト。第1回日本ソムリエ協会最優秀ソムリエコンクールファイナリストなどの輝かしい経歴は、彼女を日本を代表するソムリエに成長させた。

「ワインは他のお酒と違って、酔っていい気持ちになるために飲むものではありません。食事と一緒に楽しむのが本来のあり方。だからといって、昔から言われてきたルールみたいなものに縛られないで、レストランでも家庭でも、好きなように楽しまれたらいいと思いますよ。たとえば、魚は白。肉は赤。といったことが当たり前のように言われていますが、そんなことはありません。自分の好きなワインを好みの食事と一緒に楽しめばいいと思います。さらに、鴨はブルゴーニュの赤、牛肉はボルドーの赤といったことを絶対的なルールと思い込んでいる人もいます。たしかにそういった原則を大切にしてきた歴史もあります。しかし、時代とともに変えていくというか、変化させてもいいこともあります。昔では考えられないことですけれど、最近では和食や寿司、中華のお店でもかなりのワインが置いてあります。要は、おいしいと感じるものを好きなように味わうことがいちばん!なのです。日本では何度かのブームが落ち着いて、ワインは今、特別なものでなくなりました。でも、何かの記念日など、大切な日には、特別なワインをあけるという洒落っ気みたいなものはあってもいいかなと思います。日常のメリハリというかアクセントとして、ワインは生活に華を添えてくれる素敵な存在でもあると思いますよ」。

永井さんは、本場のシャトーへたびたび出向くなど、ソムリエとしての研鑽を積みながらも、独自のキャリアを生かして、ワインをおいしくするCDをプロデュースするなどさらに次の自分を考えている。

「将来も、今すぐも、やりたいことは山程あります。とてつもないことから、明確にプランニングできるものまで。とりあえず、ソムリエを小休止して、和食器の勉強をするために時間を使う。という計画を現在進行中です。世の中には、おもしろい人やおもしろいことがあり過ぎて、時間がいくらあっても足りないという感じ!また、これからどんな人に出会い、どんなドラマが始まるか予測できない。あれこれ考え始めると夢と創造の世界がどんどん広がっていきます」。

2001年。新しい世紀を迎えた今、時代は新しい価値観を生みだそうとしている。

そんな時代の節目を軽やかに飛び越えて、永井さんの「好奇心」はさらに、鮮やかな進化を続けていくだろう。21世紀の彼女に期待大である。